0

Einleitung

Über die politische Wende in der ehemaligen DDR liegt mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, Dokumentarfilmen und Zeitzeugenberichten vor. Jeder, der sich für die jüngere deutsche Geschichte interessiert, kann sich über die teilweise hochdramatischen Ereignisse vor dem Dresdener Hauptbahnhof oder in der Leipziger Innenstadt informieren. Die berührenden Bilder aus den Tagen des Mauerfalls gingen ebenfalls um die Welt.

Wie aber vollzog sich der „heiße Herbst“ des Jahres 1989, dem ein nicht minder heißes Jahr 1990 folgte, auf dem „platten Land“? Zum Beispiel im Kreis Seelow?

Um es vorwegzunehmen: Der politische Umschwung kam hier eher auf leisen Sohlen daher. Spektakuläre Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten fanden im Oderland nicht statt. Dazu waren und sind dessen Bewohner viel zu friedfertig!

Als am 07. und 08. Oktober 1989 die Menschen in Berlin und Leipzig todesmutig für eine bessere DDR demonstrierten, saßen die Einwohner von Letschin, Lebus, Golzow oder Seelow, noch abwartend vor den heimischen Fernsehgeräten. Die Bewohner des Oderbruchs stammen nun einmal von den braven Preußen ab. Und Preußen opponieren bekanntlich nicht so leicht gegen die Obrigkeit. Kein Wunder also, dass an den Tankstellen in den Süd-Bezirken der DDR, Autofahrern aus anderen Regionen, das Benzin verweigert wurde.

Wie auch immer: SED und Staatssicherheit gaben auch im Kreis Seelow ihre Bastionen auf.

Kampflos und friedlich. Dennoch keineswegs freiwillig! Menschliche Dramen blieben ebenfalls nicht aus. Schon allein deshalb lohnte es sich, diese spannendende, mittlerweile fast fünfundzwanzig Jahre zurückliegende Zeit, noch einmal Revue passieren zu lassen. Eine Zeit, deren Realitäten heutigen Generationen seltsam unwirklich erscheinen. Wie ein Bericht aus einer völlig anderen Welt. Was ja auch so falsch nicht ist. Nur das diese „völlig andere Welt“ am 03. Oktober 1990 endgültig untergegangen ist.

Deshalb, oder gerade deshalb, lohnt es sich immer wieder an das Leben in der DDR zu erinnern. Ohne Verklärung! Aber auch ohne verzerrende Horrorgeschichten! Von wem, wenn nicht von uns Zeitzeugen, sollen denn nachfolgende Generationen erfahren, wie und warum ihre Vorfahren so und nicht anders dachten oder handelten? Von wem sollen sie denn von den Irrtümern und Zwängen erfahren, denen wir ausgesetzt waren? Und von den verlorenen Idealen. Den Ängsten, Zweifeln und Hoffnungen, die gleichfalls im Zusammenhang mit den Wendeereignissen standen.

Als Angehöriger der Volkspolizei habe ich die politische Wende und den Zerfall der DDR, an relativ exponierter Stelle erlebt. Habe erlebt, wie sich regelrechte fanatische Einpeitscher, unter dem Druck der Ereignisse, von einem Tag auf den anderen, zu „Musterdemokraten“ mutierten. Und wie andere an den schweren Enttäuschungen ob des Verlustes ihres Weltbildes zerbrachen und sich lange gehegte Vorurteile und Irrtümer in Luft auflösten.

Zum besseren Verständnis der folgenden Schilderungen möchte ich den Leser auf eine Zeitreise in das Frühjahr 1989 einladen. Folgen Sie mir bitte zu einem kleinen Rundgang durch das Volkspolizeikreisamt Seelow:

Wir betreten das VPKA durch den Vordereingang. Die Tür ist offen, denn heute ist Sprechtag. Langsam geht es über die Eingangsstufen hinauf in den Flur. Rechts neben der Treppe befindet sich der Warteraum. Wer hier auf einen der rotgepolsterten Stühle, mehr oder weniger geduldig Platz nimmt, tut dieses aus den verschiedensten Gründen. Frau Witte aus Podelzig möchte ihre Cousine in der Bundesrepublik besuchen. Heute wird sie erfahren, ob die Reise genehmigt wurde. Nervös, ein zerknülltes Taschentuch in den Händen haltend, immer wieder auf ihre Armbanduhr schauend, wartet sie darauf, aufgerufen zu werden.

Herr Krause aus Libbenichen wirkt dagegen völlig entspannt. Er möchte lediglich den frisch erworbenen PKW, Marke „Trabant“, anmelden. Der vierzehnjährige Fred K. aus Sietzing, gilt ab heute als „vollwertiger Bürger der DDR“. Bekommt er doch in wenigen Minuten in der Meldestelle den blauen Personalausweis ausgehändigt. Dagegen hat der Trepliner Karsten Wolf allen Grund, finster drein zu schauen. Die Kriminalpolizei beschuldigt ihn eines Diebstahls. Für den er sich im Rahmen einer „Beschuldigtenvernehmung“ zu verantworten hat. Krampfhaft überlegt Wolf, wie er die Kriminalisten von seiner Unschuld überzeugen kann. Entwirft Antworten, nur um sie gleich wieder zu verwerfen.

Nun verlassen wir den nüchtern eingerichteten, alles andere als gemütlichen Warteraum wieder. In der Pförtnerloge, hinter einer halb geöffneten Glasscheibe, thront auf einem abgesessenen Bürostuhl, der so genannte Hausposten. Ein altgedienter, kurz vor der Berentung stehender Volkspolizist. Auf der braunen Platte des Schreibtisches stehen zwei Telefone. Eins dient der Kommunikation mit den einzelnen Dienstbereichen. Während das andere den Hausposten per Direktleitung mit dem „Operativen Diensthabenden“ verbindet.

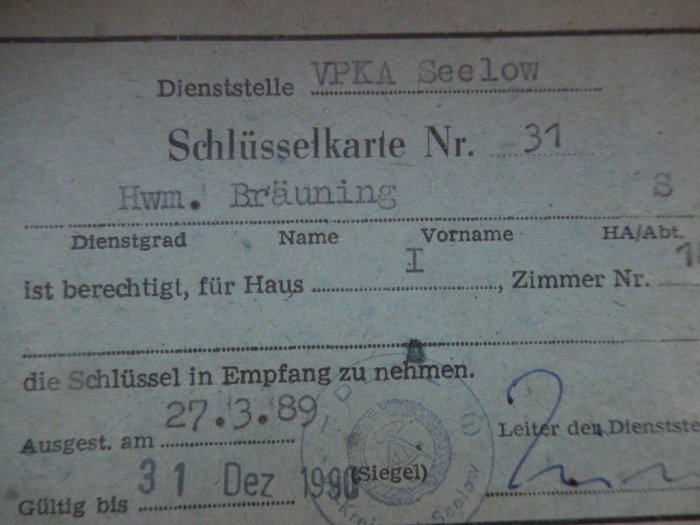

Routiniert fertigt der VP-Meister den Besucherverkehr ab. Nebenbei kontrolliert er Dienstausweise eintretender Volkspolizisten, gibt Schlüssel aus oder nimmt sie entgegen und gibt eintretenden Bürgern geduldig Auskunft.

Lassen wir den Hausposten in Ruhe. Widmen wir uns lieber den einzelnen Bereichen des Volkspolizeikreisamtes! Zunächst im unteren Flur. Beginnen wir mit dem Zimmer 3. Der unter der Leitung von Leutnant der VP Petra K. stehenden Meldestelle. Es gibt wohl kaum einen Einwohner des ehemaligen Kreises Seelow, der diesen mit Schreibtischen und Karteischränken ausgefüllten Raum nicht kennt. Mehr oder weniger freundliche Damen, in den grünen Uniformen der VP, oder im weinroten Kostüm der Zivilangestellten, bearbeiten unter anderem Personalausweisangelegenheiten, stellen polizeiliche Führungszeugnisse aus nehmen Änderungen in den Melderegistern vor und nehmen Visa-Anträge bei geplanten Reisen ins sozialistische Ausland vor.

Dezember 1989

Nirgends liegen Freude und Leid, Hoffnung und bittere Enttäuschung dichter beisammen, als in den Zimmern 4 und 5. Hier werden Reiseanträge ins Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet, kurz NSW, geprüft, entgegengenommen oder sofort abgelehnt und gegebenenfalls zur weiteren Ermittlung an den zuständigen Abschnittsbevollmächtigten sowie die Kreisdienststelle für Staatssicherheit weitergeleitet. Die beiden Sachbearbeiter, ein Unterleutnant und eine VP-Obermeisterin, bemühen sich den undankbaren Job so gut wie möglich auszuüben. Letztendlich sind sie es, die den Bürgern Entscheidungen offerieren, deren Hintergründe sie selbst nicht kennen.

Wie bei Frau Witte: „Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass ihr Antrag zu einer Besuchsreise in die BRD von den zuständigen Organen der Deutschen Republik nicht genehmigt wurde“, sagt die VP-Obermeisterin im mitfühlenden Tonfall. Fassungslos bricht Frau Witte in Tränen aus. Die Frage nach dem warum kann die VP-Obermeisterin nicht beantworten. Sie weiß nicht, dass Frau Witte ihrem Sohn die Ablehnung „verdankt“. Hatte dieser doch vor zwei Jahren bei der NVA einen Speziallehrgang als Funker belegt. Frau Wittes Sohn gilt nun als Geheimnisträger. In den Augen der Staatssicherheit wäre das Risiko zu groß, dass Frau Witte während ihres Besuches von westlichen Geheimdiensten wegen ihres Sohnes kontaktiert werden könnte. Fürsorge oder Paranoia?

Einspruch gegen diese oder ähnliche Entscheidungen kann man im Zimmer 6 erheben, bei Hauptmann Heinz H., dem Leiter der Abteilung „Pass und Meldewesen“. Doch führt der Einspruch nur selten zum Erfolg. Auch ein Heinz H. kann gegen Entscheidungen der Staatssicherheit nichts ausrichten.

Eine massive Gittertür und ein elektronisches Zahlenschloss sichern das Zimmer 7 vor unbefugten Eindringlingen. Nur wenige handverlesene Mitarbeiter dürfen dieses Zimmer, in dem, auf Karteikarten verzeichnet, die Personaldaten sämtlicher Einwohner des Kreises Seelow lagern, betreten. Und wenn, dann niemals allein. Dieser Weisung muss sich selbst Hauptmann H. unterordnen. Einzige Ausnahme: die Mitarbeiter der Kreisdienststelle für Staatssicherheit. Diese dürfen sich jederzeit, allein und ungestört, in der „Kreismeldekartei“ aufhalten.

Im Zimmer Nummer 8 hören wir lautes Schreibmaschinengeklapper. Hier ist der Arbeitsbereich der Verkehrsunfallbearbeitung. Kurz VUB. Hauptwachtmeister Bernd K. vernimmt einen Zeugen. Der ihm Auskunft über den Hergang eines schweren Verkehrsunfalls geben soll. Über einen Mangel an Arbeit braucht sich K. nicht zu beklagen. Verkehrsunfälle mit Personenschäden oder gar tödlichem Ausgang, gehören schon in der DDR zum Alltag der Seelower Polizei.

Kommen wir zum Zimmer 9. Dem Aufenthaltsraum der operativen Verkehrsüberwacher. Wir treffen niemand an. Hauptwachtmeister Burkhard M. steht auf der Seelower Hauptkreuzung. Auf einem Podest stehend, virtuos den schwarz-weißen Verkehrsstab schwingend, regelt er den Verkehr. Diesen Job wird zum Jahresende eine Ampelanlage übernehmen. Während M. den Verkehrsstrom lenkt, kümmert sich VP-Obermeister Horst Ru. in Letschin um die Aufnahme eines Verkehrsunfalls. Für diese Tätigkeit steht ihm ein speziell ausgerüsteter Barkas zur Verfügung. Funkrufname „Fasan 10/400“.

Zimmer 10 ist das Domizil von VP-Obermeisterin Ursula (Ulla) Wa.. Unterstützt von Carola D., einer Zivilangestellten, leitet sie die KfZ-Zulassungsstelle.

Der wohl bekannteste Verkehrspolizist Seelows, Unterleutnant der VP Werner Bo., fungiert im Zimmer 11 als KfZ-Hilfssachverständiger. Um Unterleutnant Werner Bo., vom Seelower Volksmund „der lange Bo.“ genannt, ranken sich zahlreiche, nicht immer nett gemeinte Legenden. Zum Beispiel die Mär, dass er selbst der eigenen Ehefrau wegen eines unbedeutenden Verkehrsverstoßes eine gebührenpflichtige Verwarnung verpasst hätte.

Denselben Unsinn erzählt man sich, in abgewandelter Form, wohl überall in der Welt über Verkehrspolizisten.

Zu den lebenden Legenden gehört zweifellos auch Hauptmann Benno Ku., Seelows oberster Verkehrspolizist. Der im Zimmer 12 seinen „Gefechtsstand“ hat. Hauptmann Ku‘s Wort hatte Gewicht im Kreis Seelow. Wehe, wenn im Winter auf den Straßen Chaos herrschte! Weil die Räumdienste ihrer Pflicht nicht rechtzeitig nachkamen. Ganz besonders böse werden konnte er jedoch, wenn eines seiner Familienmitglieder, einzig und allein wegen der Verwandtschaft mit ihm, bei einem etwaigen Gesetzesverstoß, unverdiente „mildtätige Schonung“ wiederfuhr. Die Gesetze gelten entweder für alle. Oder für keinen. So lautete Bennos konsequent den Mitarbeitern vorgelebte Devise.

Gleich neben seinem Büro, im Zimmer 13, residierte die Führerscheinstelle. Hauptwachtmeister Jörg W. und die Zivilangestellte Inge Sch. haben bereits zu dieser frühen Stunde alle Hände voll zu tun.

Am Ende des Flurs angelangt, werfen wir noch schnell einen Blick in den Innenhof. Dort befinden sich Garagen und die Waffenkammer. Das Reich von VP-Obermeister Wilfried (Willi) Sch., dem liebevoll „Pulverwilli“ genannten Waffenmeister des VPKA.

Wir gehen wieder hinein in den Flur. Zurück bis an die Pförtnerloge. Der Hausposten drückt einen unter dem Schreibtisch verborgenen Knopf. Ein Summton ertönt. Ein kurzer Druck, schon öffnet sich die Tür, welche den „Publikumsbereich“ von den sonstigen Räumlichkeiten des Volkspolizeikreisamtes trennt.

Es geht nun die Treppe hinauf in die erste Etage. Gleich links neben der Treppe treffen wir auf zwei von außen mit dickem braunem Leder gepolsterten Bürotüren. Hinter der rechten Tür, im Zimmer 19, residiert das geheimnisumwitterte „Kommissariat 1“ der Kriminalpolizei. Normale Volkspolizisten dürfen die Schwelle des Zimmers nicht übertreten. Unversehens öffnet sich die Tür. Jedoch nicht für uns. Sondern für Hauptmann Wolfgang Ka., den Verbindungsoffizier der Seelower Staatssicherheit. Einer der „K 1-er“ schüttelt ihm die Hand. Schon schließt sich die Tür wieder. Neugierige Blicke sind hier unerwünscht!

Nebenan, im Zimmer 18, geht es dagegen weit offener zu. Hier residiert die Seelower Schutzpolizei. An der rechten Wand stehen Umkleideschränke. In der Mitte des Raumes ein langer, von Stühlen umgebener Konferenztisch. An dessen Stirnseite sich ein Schreibtisch mit einem schwarzen Telefon darauf, anschließt. Dieser Platz ist dem VP-Hauptwachtmeister Ralf Tr., Gruppenführer und damit rechte Hand des „Leiters der Schutzpolizei“, vorbehalten. O VP-Obermeister Gerhard Ma. und VP-Hauptwachtmeister Gerald E., die beiden Streifenführer der Seelower Schutzpolizei, dürfen dieses Privileg, bei Abwesenheit des Gruppenführers, ebenfalls in Anspruch nehmen. Für jeden im VPKA Seelow neu eingestellten Volkspolizisten, stellte das Zimmer 18 so etwas wie die erste Station auf der mehr oder weniger langen „Karriereleiter“ dar.

Innerhalb der Schutzpolizei herrschte eine hohe Fluktuationsrate, so dass die Gesamtzahl der Schutzpolizisten, ohne „Hauswache“, im Durchschnitt nie mehr als fünf oder sechs Mitarbeiter betrug. Die Gründe für den ständigen Wechsel lagen zum einen in der „Banalität“ des Streifendienstes begründet. Anders als heute, beschränkte sich der Aufgabenbereich eines Schutzpolizisten im Wesentlichen auf kriminalpräventive und ordnungsrechtliche Maßnahmen. So war es zum Beispiel undenkbar, dass ein Streifenpolizist an Tatorten eine Strafanzeige aufnimmt, oder Ermittlungen oder Spurensuche durchführt. Was analog auf die Aufnahme von Verkehrsunfällen zutrifft. Schutzpolizisten kamen zwar vielfach bei Straftaten und Verkehrsunfällen zum Einsatz, jedoch nur, um die „Fachorgane“ zu unterstützen. Wem dieses auf die Dauer zu eintönig wurde, wechselte in den anspruchsvolleren Dienst von Verkehrs oder Kriminalpolizei. Oder übernahm als Abschnittsbevollmächtigter Verantwortung für ein bestimmtes Territorium. Von der Bevölkerung wurden die Schutzpolizisten als „Tippelbrüder“ belächelt. Wobei sich heute so mancher „den Streife laufenden Schupo“ zurückwünscht!

In das Zimmer 18 werden wir später wieder zurückkehren. Widmen wir uns zunächst den weiteren Abteilungen des Volkspolizeikreisamtes Seelow:

In unmittelbarer Nähe treffen wir auf eine weitere Polstertür. Die von außen keine Klinke besitzt. Dafür jedoch das schon bekannte elektronische Zahlenschloss. Den Code kennen freilich nur die Mitarbeiter des Stabes. Der sich hinter der besagten Polstertür verbirgt. Zusätzlich zum Zahlenschloss hängt ein mit einem grauen Metallgehäuse versehenes Telefon an der Wand. Wer den geheimen Zahlencode nicht kannte, konnte über dieses Telefon dem „Operativen Diensthabenden“ um Einlass bitten.

Wieder ertönt ein Summton. Wir betreten nun den Stab. Das „Herz und Hirn“ des VPKA. Abermals durchschreiten wir einen langen, von Büroräumen gesäumten Flur. Immer geradeaus. Nehmen Kurs auf das Lagezentrum. Dem wohl interessantesten Bereich des Volkspolizeikreisamtes. Bevor es hineingeht, verharren wir zunächst abermals vor einer verschlossenen Tür. Diesmal genügt es jedoch, wenn wir die Klingel betätigen. Nun sind wir endgültig in der „Kommandozentrale“ angelangt. Beißender Geruch schlägt uns entgegen. Überall riecht es nach Spiritus. Dieser wurde bei der Vervielfältigung von Papieren, im so genannten „Ormig-Verfahren“ benötigt. Die mit einer Klappe versehene Tür stellt kein Hindernis mehr dar. Staunend betreten wir das Reich des „Operativen Diensthabenden“, kurz „ODH“. Dem wohl wichtigsten Offizier in diesem Hause.

Schauen wir uns ein wenig um:

Die Wände des Raums sind flächendeckend mit Metallplatten verkleidet. Zur Ausstattung gehören ein Stahlschrank und verschiebbare detaillierte Landkarten. An einer Wand hängen, an Magneten befestigte Kärtchen mit den Namen der diensthabenden Kräfte. Und der Monatsdienstplan der Schutzpolizei. Davor steht eine Schreibmaschine. Darin eingespannt, der täglich zu führende Lagefilm. Grundlage für den ebenfalls täglich zu fertigenden Rapport. In dem alle polizeilich relevanten Vorkommnisse der letzten vierundzwanzig Stunden festgehalten sind.

Das Herzstück des Raumes stellt jedoch der lange, mit bunten Tasten und Knöpfen versehene „„ODH““-Tisch dar. Rund um die Uhr laufen an dieser Stelle die Fäden zusammen. Wer im Kreisgebiet die Notrufnummern 110 oder 112 wählt, landet beim „ODH“ des VPKA Seelow. Aber nicht nur Notrufe gehen an dem Tisch ein. Direktleitungen verbinden das VPKA unter anderem mit der vorgesetzten Bezirksbehörde der VP in Frankfurt (Oder), der Kreisdienststelle für Staatssicherheit und dem Diensthabenden des Wehrkreiskommandos.

Über Funk koordinierte der Offizier von diesem Platz aus Einsätze im Kreis, trifft

Anordnungen und Entscheidungen. Wichtige Betriebe und Verkaufseinrichtungen verfügen über in der Einsatzzentrale aufgeschaltete Alarmanlagen. Vierundzwanzig Stunden dauert der Dienst eines „ODH“. Ab 17:00 Uhr steht ihm ein Gehilfe, der so genannte „GODH“, zur Verfügung. In einem Nebenraum befindet sich die altmodische Telefonvermittlung, die wie ein vergessenes Requisit aus einem UFA-Film anmutet. Montag bis Freitag, von 07:00 Uhr- 16:30 Uhr, vermittelt ein Mitarbeiter der Nachrichtenabteilung jedes eingehende Gespräch, wie in alten Zeiten, per Hand. Kurz vor dem Feierabend, sorgte ein umgelegter Hebel dafür, dass die Gespräche bis zum nächsten Morgen auf den „ODH“-Tisch umgeleitet wurden.

Neben dem Telefonvermittlungsschrank stand ein hellroter Fernschreiber. Ein im Vergleich zur Vermittlung modernes, bereits mit einem maschinenlesbaren Lochstreifen versehenes Gerät.

Lassen wir den Diensthabenden in Ruhe weiterarbeiten. Im weiteren Verlauf werden wir ihn noch öfter besuchen.

Im Stabsbereich geht es zunächst zurück in den Flur der ersten Etage. Von dort geht es über die Treppe hinauf in die obere Etage. Dort haben die „Krimis“, die Kriminalpolizei, ihren Sitz. Telefone klingeln. Irgendjemand trägt Akten von einem Büro ins andere. Der Kriminaltechniker Oberleutnant Klaus Wied. schleppt den großen braunen Spurensicherungskoffer aus seinem Zimmer. Sein besonders Fachwissen ist gefragt. In Lebus wurde wieder einmal in die dortige Kaufhalle eingebrochen. Oberleutnant Klaus K. wird ihn zusammen mit Unterleutnant Jürgen Sa. dorthin begleiten. Vor Ort wird die Einsatzgruppe der K bereits vom zuständigen ABV, Leutnant der VP Wilfried Sch., erwartet. Vor den Männern liegt ein langer, arbeitsreicher Tag. Intensive Spurensuche, Rundumermittlungen in Tatortnähe und Zeugenvernehmungen. Bei einem Einbruch von solch einer Dimension steht die Kriminalpolizei von Anfang an unter erheblichen Erfolgsdruck. Straftaten wie diese, passen nicht ins offiziell vermittelte Bild der „stetig weniger werdenden Kriminalität im Sozialismus“.

Offiziell wurde die Kriminalpolizei vom Hauptmann der K Dietrich S. geleitet.

In den Augen vieler Polizisten und, ja, auch Ganoven galt jedoch der charismatische, fachlich hochversierte Oberleutnant Peter V. als der wahre Chef im Ring. Wenn es Peter V. nicht gegeben hätte, dann hätte ihn ein Krimiautor erfinden müssen. Peter schonte sich nie, wenn es um die Aufklärung einer Straftat ging. So kam es nicht nur einmal vor, dass er nachts irgendwo auf Lauer lag, sich gegen Morgen zwei Stunden Schlaf auf dem Schreibtisch seines Büros gönnte und dann am Tage ganz normal Dienst verrichtete. Zigaretten und Kaffee kompensierten den mangelnden Schlaf nur unzureichend. Auf die Dauer keine besonders glückliche, vor allem jedoch keine gesundheitsfördernde Methode. Möglicherweise legte er durch sein Engagement in jenen Jahren, bereits den Grundstein für seinen frühen Tod. Peter V. starb im Spätherbst 2002 an einem Herzinfarkt. Wenige Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag.

In direkter Nachbarschaft der Kriminalisten residiert die Führung des VPKA. Zum Beispiel Oberstleutnant der VP Wolfgang N.. Der erst vor kurzem aus Eisenhüttenstadt nach Seelow gekommene Leiter des VPKA. Oder der gutmütige, behäbige Politoffizier, Major Artur Bie.. Und nicht zuletzt, Hauptmann Sylvia R., die Kaderleiterin der Dienststelle.

Bevor es wieder hinuntergeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die große Tafel an der Wand. –Unsere Besten- steht dort in goldenen Lettern. Darunter eingerahmte Fotos von Volkspolizisten. Alle samt Mitarbeiter des VPKA Seelow. Einigen von ihnen werden wir auf

den kommenden Seiten noch „persönlich“ begegnen.

Wir steigen die Treppe herab. Jetzt geht es hinab in den Keller. Zu den Gewahrsamsräumen. Oder anders ausgedrückt: dem für DDR-Verhältnisse hochmodernen Zellentrakt. Zunächst gelangt man durch eine schwere Tür in den Wachraum. Schreibtisch, Telefon, zwei niedrige Dokumentenschränke und ein Radio füllen den engen Raum beinahe komplett aus. Die abgestandene Luft verursacht unwillkürlich Benommenheit und starke Kopfschmerzen. Durch die kleinen Fenster dringt kaum Sauerstoff hinein. Egal ob Wachtmeister oder Delinquent, wer sich hier für längere Zeit aufhalten muss, ist absolut nicht zu beneiden! Eine Gittertür trennt den Raum des Wachhabenden vom eigentlichen Zellentrakt. Insgesamt stehen dem VPKA drei Zellen zur Unterbringung „Zugeführter“ zur Verfügung. Wobei sich in aller Regel nicht mehr als eine Person darin befand. Heute sind es ausnahmsweise zwei „Gäste“. Berthold Fischer aus Alt Mahlisch, sitzt in Zelle 1. In der Nacht wurde er zur Ausnüchterung eingeliefert. Nachdem er im Alkoholrausch randaliert hatte. Fischer, mittlerweile wieder nüchtern, wird demnächst entlassen. Ganz anders sieht es bei Willi Krause aus Falkenhagen aus. Seine Ehefrau hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs der gemeinsamen Tochter angezeigt. Oben bei der Kriminalpolizei bereiten Oberleutnant V. und Oberleutnant Volker Sch. bereits die Beschuldigtenvernehmung vor. Höchstwahrscheinlich wird Krause heute noch dem Kreisgericht Seelow vorgeführt werden. Zwecks Verkündung eines Haftbefehls. Anschließend bringt ihn ein grauer Gefangentransporter in die Untersuchungshaftanstalt Frankfurt (Oder).

VP-Unterwachtmeister Ga. schiebt heute Zellenaufsicht. Jede halbe Stunde wirft er durch den in die Türen eingebauten „Spion“, einen sorgsamen Blick auf die Zelleninsassen. Das Ergebnis dieser Kontrollen hat er anschließend akribisch in dem auf dem Tisch liegenden grünen Kontrollbuch nachzuweisen. Zusätzlich ist jede Zelle per Knopfdruck mit dem „Operativen Diensthabenden“ verbunden. Sobald der Zelleninsasse den über der Tür angebrachten Knopf betätigt, leuchtet im Lagezentrum eine grüne Lampe auf. So wie jetzt. Zuerst klingelt das Telefon. Ga. nimmt den Hörer ab. „Schau mal in Zelle 2, der hat irgend einen Wunsch“, teilt der „ODH“ in knappen Worten mit. Ga. nimmt sich das Schlüsselbund und öffnet die besagte Zelle. Krause bittet darum, eine Zigarette rauchen zu dürfen. Ga. nickt, verschließt jedoch die Zelle zunächst wieder. In Krauses persönlichen Sachen findet sich eine angebrochene Schachtel „F 6“. Der Unterwachtmeister entnimmt der Schachtel eine Zigarette. Und die unvermeidlichen Zündhölzer. Nicht ohne diese Entnahme und Krauses Wunsch zu protokollieren. Ordnung muss sein! Unterwachtmeister Ga. öffnet erneut die Zelle, lässt Krause auf den Flur treten, gibt ihm die Zigarette und reißt ein Zündholz an. Gierig saugt Krause den blauen Tabaksrauch an. Wartet vergeblich auf die lähmende Wirkung des Nikotins. Krause verspürt Redebedarf. Tausende Fragen quälen ihn. Von denen der Unterwachtmeister keine einzige beantwortet kann. Trotzdem hört er dem Ma. geduldig zu. Versucht ihn ein wenig abzulenken.

Lassen wir die beiden wieder allein. Froh, dem Mief entkommen zu sein, gehen wir durch den Kellergang zurück zur Treppe. Den sich ebenfalls im Keller befindlichen gemeinsamen Speisesaal von VPKA und „Rat des Kreises Seelow“, betreten wir ein anderes Mal. In einem Regal lagern beschädigte PKW-Teile. Beweisstücke bislang unaufgeklärter Kriminalfälle.

Wir gehen die Treppe hinauf, signalisieren dann dem Hausposten, dass er uns die Tür zum unteren Flur öffnet. Es geht hinaus auf den Gehweg. Haben wir jetzt alles gesehen? Nein,denn zum VPKA gehört noch ein weiteres Gebäude. Das so genannte „Objekt II“ in der Breiten Straße, dem Sitz des heutigen Polizeireviers.

Der kürzeste Weg führt über den Puschkinplatz. Als Wegweiser dient uns ein Schlauchturm. Der weithin sichtbar, alle übrigen Gebäude überragt. Bis in die frühen sechziger Jahre hinein verfügte Seelow über eine im „Objekt II“ untergebrachte Berufsfeuerwehrabteilung. Völlig verschwand die Feuerwehr jedoch nie. Nach der Auflösung der Abteilung zog Hauptmann der F Erwin He. und vier ihm unterstehende „Feuerwehrinstrukteure“ in das Gebäude ein. Die Instrukteure leiteten bei der Anleitung und Kontrolle der „Freiwilligen Feuerwehren“ im Kreis Seelow, eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Arbeit. Weiterhin teilten sich die Kameradinnen und Kameraden der „Freiwilligen Feuerwehr Seelow“ die Fahrzeughalle auf dem Innenhof, mit dem Schirrmeister des VPKA.

Neben Hauptmann He.s Feuerwehrinstrukteuren trifft man im Gebäude auf die „Versorgungsdienste“. Bei der Armee würde man wohl von „Rückwärtigen Diensten“ sprechen. Zu ihnen gehören VP-Obermeister Günter Oe., der „Spieß“ des VPKA.

Oder, polizeilich korrekt ausgedrückt: Der Meister vom Innendienst, kurz MvI.

Und nicht zu vergessen: der fleißige Schirrmeister VP-Hauptwachtmeister Eberhard H.

Zu den Versorgungsdiensten gehörte ebenso Hausmeister Winfried (Winnie) Wa., der Ehemann der oben bereits erwähnten Verkehrspolizistin Ulla.

Karin O., die sich um die gesundheitlichen Belange der Angehörigen des VPKA kümmernde Krankenschwester, darf eben nicht unerwähnt bleiben. Ihr Domizil befand sich gegenüber den Dienstzimmern der Feuerwehr. Einmal in der Woche fand hier die Sprechstunde des

ansonsten im Krankenhaus arbeitenden Vertragsarztes des Volkspolizeikreisamtes statt.

Die Räumlichkeiten am Ostende des Flurs gehörten der Schutzpolizei. In dem Büro auf der rechten Seite saß Hauptmann der VP Fred Hü.. Der „E-Offizier“, wobei das E für Erlaubniswesen stand. Auf Hü.‘s Tisch landeten Anmeldungen von öffentlichen Veranstaltungen aller Art. Dem Hauptmann oblag weiterhin die Kontrolle der wenigen Waffenscheininhaber des Kreises. Und natürlich die Ausgabe oder im Falle eines Falles, die Entziehung einer derartigen Berechtigung. Durch den „E-Offizier“ konnte die Volkspolizei von Anfang durch die Erteilung von Auflagen und Bedingungen, Einfluss auf den Charakter einer geplanten Veranstaltung nehmen. Kein Discovergnügen ohne den begehrten Stempel des VPKA Seelow! Ganz nebenbei fungierte der „E-Offizier“ noch als Stellvertreter des „Leiters der Schutzpolizei“, Hauptmann der V. Helmut T., dessen Büro sich praktischerweise gleich nebenan befand.

Statten wir ihn bei dieser Gelegenheit doch einen Besuch ab:

Zuerst betreten wir einen Vorraum. In diesem steht ein aus mehreren, mit Namenschildern versehenes Regal. Jedes einzelne Fach ist einem bestimmten Abschnittsbevollmächtigten zugeordnet und dient quasi als Behältnis für dessen Dienstpost. Zumeist Ermittlungsaufträge, aber auch Auszüge aus dem täglichen Rapport und Fachzeitschriften. Hauptmann T. achtet streng darauf, dass die Regale mindestens einmal in der Woche geleert werden. Heute ist Oberleutnant Hans-Joachim Nie. zu diesem Zweck extra aus Zechin nach Seelow gekommen. In seinen Händen hält er einen Packen Papier. Die Abteilung „Pass & Meldewesen“ verlangte um Auskunft zu Antragsstellern auf eine Besuchsreise in die Bundesrepublik oder Westberlin. Oberleutnant Nie. runzelte des ungeliebten bürokratischen Aufwandes wegen, die Stirn, ehe er die Ermittlungsaufträge in die Tiefe der mitgeführten Tasche versenkte.

Hauptmann T. treffen wir hinter seinem Schreibtisch an. Vor ihm der Dienstplan der Schutzpolizei für den kommenden Monat. Über den er schon seit Stunden brütete. Daneben ein übervoller gläserner Aschenbecher. In dem eine halb ausgedrückte Kippe munter vor sich hin qualmte. T. verließ den Platz hinter dem Schreibtisch nur sehr selten. Ein Umstand, der seinem Körper nicht unbedingt gut tat. Das schrille Läuten des hellroten Telefons riss den Hauptmann aus der Planung. „Hallo, bin ich hier in der Gaststätte –Central-, in Marxwalde?“, wollte eine Frauenstimme wissen. „Ich verbinde“, knurrte T. genervt, ehe er den Hörer auf die Gabel legte. In beinahe vierzig Prozent aller auf den Dienstapparaten des Volkspolizeikreisamtes Seelow eingehender Anrufe, handelte es sich um Fehlverbindungen. Nirgends wurde stärker unter dem maroden Telefonnetz gelitten, als bei der Polizei.

Die knapp sechzigjährige VP-Meisterin Johanna K. betritt das Zimmer. Sie ist die so genannte „Geschäftsstellenleiterin“ der Schutzpolizei. Oder bescheidener ausgedrückt: T.s Sekretärin. Johanna K.s Geschäftsstelle befindet sich in einem von T.s Büro aus zu betretenden Nebenraum. Ihrer mütterlichen Art wegen ist die Frau vor allem bei den jüngeren Schutzpolizisten sehr beliebt. Frau K. serviert dem „S-Leiter“, so lautet die hochoffizielle Abkürzung seiner Funktion, einen Kaffee. T. bedankt sich. Er kommt jedoch nicht dazu, dass heiße Getränk zu genießen. Hauptmann Manfred B., der Leiter des „ABV-Gruppenposten Süd“, will unbedingt ein größeres Problem mit dem S-Leiter klären. Wie oben bereits angedeutet, unterstanden die Abschnittsbevollmächtigten, neben den Schutzpolizisten und der Hauswache, ebenfalls dem S-Leiter. Im Kreis Seelow untergliederten sich die jeweiligen Bereiche der Abschnittsbevollmächtigten (ABV) , die Gruppenposten „Nord“ und „Süd“. Während der im Manschnower Weidenweg ansässige „Gruppenposten Süd“ unter dem Kommando von Hauptmann Manfred B. stand, wurde das „nördliche Gegenstück“, dessen Räumlichkeiten sich in einer Baracke in der Selower Straße der Jugend befanden, von Oberleutnant Norbert W. befehligt. Und über allen stand, oder besser gesagt saß, Hauptmann Helmut T.

Soweit der angenommene Rückblick in die „Vorwendezeit“. Um etwaigen Verklärungsvorwürfen vorzubeugen: auch in einer Diktatur verlief das Leben in gewisser Hinsicht in völlig normalen Bahnen. Die sich von den heute bekannten und gewohnten, gar nicht so sehr unterscheiden. Dass der „piefige gemütliche Eindruck“ jedoch nur eine von vielen Facetten des DDR-Lebens darstellt, soll dieser Blog zeigen

a) Januar-April 1989

Silvesternacht im VPKA Seelow

Blick in den ehemaligen Stabs und ODH-Bereich des VPKA Seelow, April 1993

Dem gerade erst wenige Momente jungem Jahr 1989 konnte man in der Silvesternacht noch nicht ansehen, dass es einmal als eines der wichtigsten in die deutschen Geschichtsbücher eingehen würde.

Ich verbrachte den Jahreswechsel in der Einsatzzentrale des Volkspolizeikreisamtes Seelow. Gemeinsam mit dem „Operativen Diensthabenden, Hauptmann Manfred St., VP-Meister Paul Schn., der in dieser Silvesternacht als Gehilfe des Diensthabenden fungierte und meinem Streifenpartner, VP-Obermeister Gerhard Ma. Punkt Mitternacht stießen wir mit frisch gebrühten Rondo-Kaffee auf die kommenden dreihundertfünfundsechzig Tage an. Im selben Moment verwandelten unzählige Feuerwerksraketen den grauen wolkenverhangenen Nachthimmel über der kleinen Kreisstadt im äußersten Osten der DDR in ein bunt schillerndes Inferno. Sekundenlang tauchte das von Raketen hell erleuchtete Rathaus aus der Dunkelheit auf. Um dann wie unwirkliche Geistererscheinung sofort wieder darin zu versinken. Immer wieder liefen Gruppen von Feiernden am Gebäude des VPKA vorbei. Irgendjemand warf einen Blitzknaller vor die Eingangstür, der anschließend unter lautem, von den Wänden der umstehenden Häuser widerhallendem Getöse explodierte. Dem Knall schloss sich nicht minder lautes Gegröle und Gelächter an. Nichts Besonderes in einer Nacht wie dieser, in der fast überall ausgelassen gefeiert wird. Und der Alkohol in Strömen floss.

Gerhard hatte vorsorglich den grün-weißen Lada, der uns als Funkstreifenwagen diente, auf dem sicheren Innenhof der Dienststelle abgestellt. Ein unter den Wagen geworfener Feuerwerkskörper konnte durchaus erheblichen Schaden anrichten. Für mich war es nicht die erste Silvesternacht, das ich im Dienst verbrachte. Seit sechs Jahren trug ich nun eine Uniform. Zuerst die der Grenztruppen der DDR ,bis ich unmittelbar nach dem Ende meines Grundwehrdienstes zur Volkspolizei wechselte. Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, Dienst zu schieben, wenn andere feiern. Wer das nicht kann, hat in der Polizei nichts zu suchen!

VP-Meister Schn. telefonierte mit seiner Frau, seiner „Dicken“, wie er sie stets zärtlich nannte. Der stets gut gelaunte Endfünfziger agierte normalerweise als persönlicher Fahrer von Oberstleutnant N.. Dem Leiter des VPKA Seelow. Paul, der jahrelang als Verkehrspolizist über die holprigen Straßen des Kreises streifte, liebte seinen Fahrerjob. Obwohl, oder weil ihm kaum jemand darum beneidete. Cheffahrer zu sein bedeutet: dem „Alten“ rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Und stundenlanges einsames Warten im Auto, während der Genosse Oberstleutnant irgendwo an einer endlosen Beratung teilnahm.

Paul nahm das ganze mit Humor. Wie überhaupt Humor zu seiner Lebensmaxime gehörte.

„Warum gibt eigentlich in der DDR keine Erdbeben?“, fragte Paul und blickte dabei verschmitzt in die Ruhe. „Ganz einfach, immer wenn der liebe Gott die Erde wackeln lassen möchte, dabei aber von oben auf die DDR herabschaut und unsere Straßen sieht, dann sagt er: „Weiter Kinder, hier war ich schon.“

Vor Begeisterung schlug sich Paul auf die Schenkel, während sich die anderen ein verhaltenes Lachen abringen. Wusste doch jeder, dass es sich um keinen Witz im eigentlichen Sinne handelte. Sondern um eine treffende Zustandsbeschreibung. In der DDR lag so einiges im Argen. Und nicht nur das Straßennetz!

Trotzdem, dass sich unser Staat in den kommenden Monaten quasi von selbst auflösen würde, ahnte in dieser Nacht niemand. Ich wohl am allerwenigsten. Zunächst zog ich in Gedanken, ganz für mich allein, ein Resümee des vergangenen Jahres. Dreihundertfünfundsechzig Tage zuvor gehörte ich noch dem „Wachkommando Missionsschutz“ in Berlin an. Meiner ersten Station innerhalb der „Deutschen Volkspolizei“.

Dort erfuhr ich zum ersten Mal am eigenen Leibe, wie schwer sich, von Werbern zusätzlich forcierte, illusorische Vorstellungen, mit der Realität vereinbaren lassen. Als sich der suggerierte „hochinteressante, abwechslungsreiche Dienst“, plötzlich als öder stundenlanger Wachdienst vor Botschaften oder Residenzen entpuppte.

Wie sehr ich die lichten Weiten des Oderbruchs liebte und für mein seelisches Gleichgewicht benötigte, wurde mir beim Anblick der vor seelenlosen Betonklötzen nur so strotzenden Neubausiedlung Berlin-Marzahn erst so richtig bewusst. Wäre es nach dem Willen meiner damaligen Vorgesetzten gegangen, hätte ich dort eine Wohnung bekommen. Angeblich ein Privileg. Auf das ich jedoch gern verzichten konnte.

Gedankenversunken kaue ich auf dem Kuchen herum. Fast zwei Jahre dauerte der Kampf, um mich aus den Fängen des „Wachkommandos Missionsschutz“ zu lösen. Dem Versetzungsgesuch zum heimatlichen VPKA Seelow folgten endlose Aussprachen. Zunächst mit den unmittelbaren Vorgesetzten. Als diese nicht fruchteten, schaltete sich der Politoffizier der „Wache Pankow“, in der ich nach einem kurzen Praktikum in Berlin-Mitte Dienst verrichtete, ein.

Ich nahm es hin, als uneinsichtiger „Egoist“ und Verräter bezeichnet zu werden. Schließlich erwies sich ein Wechsel an der Spitze unserer Wachabteilung als absoluter Glücksfall für mich. Ende 1986 übernahm der väterliche Hauptmann Bo. das Zepter von dem ehrgeizigen Leutnant Sch.

Bo. schlug mir einen Kompromiss vor:

„Drei Jahre Mindestdienstzeit sind Pflicht bei uns. Wenn diese drei Jahre vorbei sind, dann darfst du nach Seelow.“ Ein Kompromiss mit dem ich leben konnte. Am 01. Juni 1988 waren diese drei Jahre vorbei. Endlich konnte ich meinen Dienst bei der Seelower Schutzpolizei antreten. Vor allem: endlich konnte ich mich als richtiger Volkspolizist fühlten. Wurden doch die Posten des Missionsschutzes von den Kollegen in den Revieren und Inspektionen in Berlin, nie richtig akzeptiert, wenn nicht sogar belächelt und als „Eckensteher“ verspottet. Darüber konnte mich selbst die dem Missionsschutz gewährte, vergleichsweise bessere Bezahlung nicht hinwegbringen.

Die Versetzung nach Seelow war jedoch bei weitem nicht das einzige einschneidende Ereignis des Jahres 1988. Am 23.04. führte ich meine damalige Verlobte zum Seelower Standesamt. Kennengelernt hatten wir uns elf Monate zuvor, an der Gedenkstätte. Kannten wir uns denn überhaupt? Während sie weiterhin zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn in Libbenichen lebte, diente ich weiterhin im Missionsschutz. Sehen konnten wir uns lediglich an jedem zweiten Wochenende. Die Heirat gehörte zu den vielen Schnellschüssen meines Lebens. Ob damit bereits die Grundlage für das spätere Scheitern dieser Ehe gelegt wurde, mag ich jedoch nicht zu beurteilen.

Der Streifendienst im VPKA gestaltete sich, im Vergleich zum Missionsschutz, tatsächlich spannend und abwechslungsreich. Es mag verrückt klingen, aber ich freute mich auf jeden Dienst.

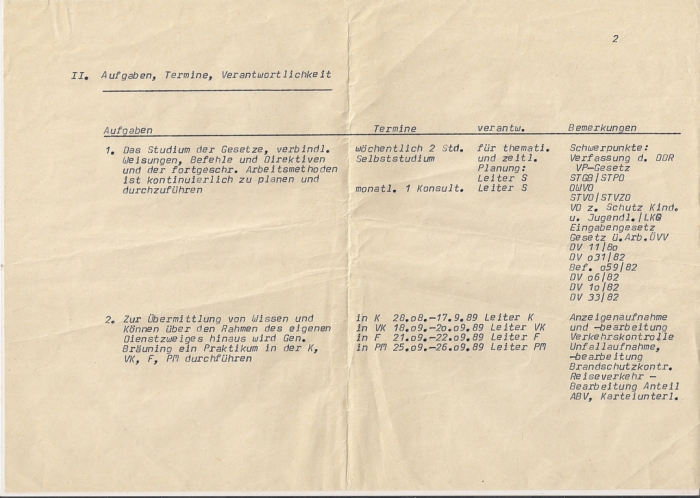

Im Oktober desselben Jahres schlug mir Oberstleutnant N. eine Laufbahn als Abschnittsbevollmächtigter (ABV) vor. Begeistert willigte ich sofort ein. Wie in der DDR üblich, waren die folgenden Jahre meines noch jungen Lebens bereits völlig verplant. Im September 1989 würde ein Vorbereitungsseminar in Potsdam beginnen. In mehrmals stattfindenden Wochenlehrgängen, im Abstand von zwei oder drei Monaten, sollte ich dann mein fachliches Können und körperliche Fitness unter Beweis stellen. Bei erfolgreicher Absolvierung schloss sich dem ein einjähriges Direktstudium an der „ABV-Schule“ in Pretzsch (damals DDR-Bezirk Halle) an. Und dann, als Lohn für die Mühe, die Ernennung zum Leutnant der VP. In Gedanken sah ich mich bereits als stolzen Offizier durch die Gegend laufen. Illusionen über Illusionen, die nach und nach erneut wie Seifenblasen zerplatzen sollten.

Ungeachtet dessen, stand die erste Veränderung des neuen Jahres für mich und meine kleine Familie bereits unmittelbar bevor. In drei Tagen würden wir die ungemütliche Altbauwohnung in der Libbenichener Lindenstraße gegen eine moderne Neubauwohnung im fünfzehn Kilometer entfernten Manschnow tauschen.

Die Wohnung stammt aus dem Kontingent der NVA und war eigentlich für die Bediensteten des „Fort Gorgast“ gedacht. Bekommen hatten wir sie nur auf Vermittlung des VPKA. Weil sich meine Frau beim Leiter der Schutzpolizei über die ungesunden Wohnverhältnisse in Libbenichen beklagte. Dabei wollte sie überhaupt nicht weg, aus ihrem Heimatort. Egal, den Plänen des VPKA zufolge, werden wir spätestens 1992 wieder umziehen müssen. Und zwar nach Gusow. Weil ich dann den in Rente gehenden Hauptmann Berthold Boi., „beerben“ werde. Soweit jedenfalls die Theorie.

Ein urplötzlich eingehender Notruf riss mich aus den rosaroten Zukunftsräumen. Hauptmann Stenger stellte die halbvolle Kaffeetasse ab, nahm den Hörer in die Hand und drückte auf einer der vielen Tasten.

„Volkspolizeinotruf“, meldete er sich der Vorschrift entsprechend.

„Kommunistenschweine, eure Zeit läuft ab“, lallte eine tiefe männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Dann legte er sofort wieder auf. Da der Anruf aus irgendeiner Telefonzelle kam, würde der Anrufer kaum identifiziert werden können. Normalerweise nichts, was wert wäre, nach knapp einem viertel Jahrhundert noch erwähnt zu werden. Wenn sich nicht wenige Monate darauf dieser unfreundliche Anruf als geradezu prophetische Weissagung herausgestellt hätte.

Kreiskommandostabsübung

Mittlerweile war es März geworden. Inzwischen hatten wir uns in Manschnow eingelebt. Außer uns wohnten noch zwei Polizistenfamilien in dem Haus. Die des Gruppenpostenleiters Oberleutnant W. und die von Oberleutnant der K, Klaus Wied., der als einziger über einen Telefonanschluss im Haus verfügte. Ein Umstand der sich noch mehrfach bezahlt machen sollte. Wir wohnten im oberen Geschoss. Die Familie direkt unter uns, fiel in mehrfacher

Hinsicht aus dem Rahmen. Nicht nur, weil niemand von ihnen bei der Volkspolizei arbeitete. Beinahe an jedem Abend begann sich das Ehepaar zu streiten. Nicht selten dermaßen laut, dass wir keinen Fernseher mehr benötigten. Der treibende Keil bei den lautstarken verbalen Auseinandersetzungen schien jedes Mal die Frau zu sein. Die am Tage beim „Rat des Kreises Seelow“ einer Bürotätigkeit nachging, während er sich als Tischler über Wasser hielt.

Hinter vorgehaltener Hand erfuhr ich, dass es bei ihm um einen ehemaligen NVA-Berufssoldaten handelte, der, zusammen mit anderen, im großen Stil Gerätschaften aus dem Bezirksnachrichtenlager der NVA in Reitwein entwendet und weiterverkauft hatte. Irgendwann flog die Angelegenheit auf, der damalige Oberfähnrich wurde aus der NVA entlassen, vor Gericht gestellt und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Jahre später erzählte mir ein ehemaliger Angehöriger des Wehrkreiskommandos Seelow, dass in diesem Fall mehrere hochrangige, jedoch nicht zur Verantwortung gezogene Offiziere verwickelt waren. Der Oberfähnrich traf allein die „ volle Härte der Gesetze“. Wem wundert es, dass er später, zutiefst verbittert, in den Alkohol abrutschte.

Mitte März stand eine Kreiskommandoübung auf dem Plan. Die im Kreis Seelow dislozierten bewaffneten Organe, sprich VP, MfS, NVA und die Betriebskampfgruppen, probten den angenommenen Ernstfall. Wie üblich, bemühten sich die Verantwortlichen in den Stäben, dass vorher niemand etwas von der angesetzten Großübung erfuhr. Wie üblich sickerte der Termin der Übung, auf die Uhrzeit genau, bereits eine Woche vorher durch. Wer an diesem Tag frei hatte, sah zu, dass er sich nicht Zuhause aufhielt. Ich konnte mich dem Brimborium nicht entziehen. Auf meinem Dienstplan stand eine Tagschicht in der Hauswache. Immerhin konnte ich mich rechtzeitig darauf vorbereiten, dass diese Schicht nicht, wie üblich, um 16:30 Uhr enden würde. Irgendwie hoffte man ja immer noch, dass die Übung ausfällt. Das sich das ganze am Ende als wildes Gerücht herausstellte. Hätte denn die Verkehrspolizei sonst, ausgerechnet an solch einem Tag, eine große Verkehrskontrolle angesetzt? An der sämtliche verfügbaren VP-Helfer teilnahmen.

Egal, an jenem Tag, einem Freitag, saß ich also in der Hauswache. Bis um 12:00 Uhr herrschte normaler Publikumsverkehr. Dem meine völlige Aufmerksamkeit galt. Zunächst deutete nichts darauf hin, dass in den kommenden Stunden etwas Außergewöhnliches passieren könnte. Auf die angebliche Übung konnte ich ohnehin dankend verzichten, waren doch solche „Spielchen“ erfahrungsgemäß mit einer tüchtigen Portion unnötigem Stress verbunden.

Endlich hatten die letzten Bürger das VPKA verlassen. In den Dienstzimmern vom „Pass & Meldewesen“ und der Verkehrspolizei bereitete man sich auf das kommende Wochenende vor. 12:30 Uhr! Noch eine halbe Stunde. Wenn bis dahin nichts geschieht, dann hat sich der Alarm endgültig als Latrinenparole erwiesen, hoffte ich inständig.

Hauptmann T. erscheint an der Pförtnerloge. Ich drücke den Knopf der automatischen Türöffnung. Der S-Leiter gefällt sich in diffusen Andeutungen und geht anschließend die Treppe hinauf zum Stab. Verdammt, wie ich diese Geheimniskrämerei Ha., ärgere ich mich im Stillen.

12:45 Uhr treffen die ersten VP-Helfer ein. Ich melde ihr Eintreffen telefonisch dem „ODH“.

„Lass sie im Warteraum Platz nehmen“, beschied der Offizier knapp. Normalerweise werden die Helfer sofort von einem Volkspolizisten in Empfang genommen. Zum Kaffeeplausch im Aufenthaltsraum der Verkehrspolizei. Irritiert nahmen die VP-Helfer, alle samt gestandene, im Rentenalter stehende Männer, im Warteraum Platz.

Punkt 13:00 Uhr klingelte das „„ODH“-Telefon“ in der Hauswache:

„Soeben wurde Einsatzalarm für das gesamte VPKA Seelow ausgelöst! Sorgen Sie dafür, dass alle Zivilisten sofort das Haus verlassen!“ „Was ist mit den VP-Helfern?“ „Habe ich mich nicht klar und deutlich ausgedrückt? Wenn ich alle Zivilisten sage, dann meine ich auch alle Zivilisten!“

Die Frage hätte ich mir eigentlich sparen können. VP-Helfer galten nun einmal im „Ernstfall“ als ganz gewöhnliche Zivilisten. Voll Bedauern verkündete ich den Senioren, den Ausfall der Verkehrskontrolle. „Warum das denn? Ihr könnt euren Scheiß langsam alleine machen“, maulte ein grauhaariger im gesamten Kreis als Fahrprüfer bekannter Mittsechziger.

„Wir haben Alarm. Da kann man nichts machen“, versuchte ich den enttäuschten VP-Helfer zu besänftigen.

Anschließend verschloss ich die Eingangstür und meldete dem Diensthabenden Vollzug.

Ich erhielt Befehl, meine Einsatzuniform anzulegen. Ab nach oben ins „Zimmer 18“.

Hektisch wechselte ich die normale Dienstuniform gegen die Einsatz und Ausbildungsuniform . Diese bestand aus einer grünen Stiefelhose, Hemd, Binder, Uniformjacke, Käppi, dem braunen Lederkoppel nebst Pistolentasche und schwarzen Knobelbechern. Stahlhelm und Gasmaskentasche komplettierten den „kriegerischen“ Aufzug.

Anschließend ging es wieder hinunter. Dermaßen martialisch kostümiert, harrte ich der Dinge die da kommen. Allmählich schlug die anfängliche zähe Ruhe in die bei solchen Anlässen übliche Hektik um. Fluchend hetzten Offiziere die Treppen hinauf. Oder herunter. Mitarbeiter verlangten fluchend Einlass. Man hatte sie telefonisch alarmiert und aus dem bereits sicher geglaubten Dienstfrei zurückgeholt. Stoisch schloss ich die eben erst verschlossene

Eingangstür wieder auf.

Irgendwann wurde ich aus der Hauswache herausgelöst und zum „Objekt II“, geschickt, wo der „S-Leiter“ wie ein Feldherr in seinem Dienstzimmer hockte und bereits auf mich wartete. Mit mir saßen noch vier weitere Schutzpolizisten im Raum. Unsere Aufgaben für die kommenden Stunden lautete: „Vor dem geöffneten Eingangstor des Objektes Posten zu beziehen.“ Keine angenehme Aufgabe. Seit Stunden fiel feiner Regen vom Himmel. Und das bei Temperaturen um fünf Grad Celsius. Die Ablösung erfolgte im Zwei-Stunden-Takt. Trotz aller Widrigkeiten erschien uns die gestellte Aufgabe weit angenehmer, als die Aussicht, irgendwo im Dreck herumzukriechen. Was durchaus zu den möglichen Optionen zählte. Ist doch bekanntlich der Phantasie von Schreibtischstrategen keinerlei Grenze gesetzt.

Von 16:00 Uhr-18:00 Uhr stand ich wie ein Zinnsoldat vor dem weitgeöffneten Stahlblechtor. Hin und wieder rollten Lastkraftwagen mit aufgesessenen Kampfgruppeneinheiten auf den Hof. Offenbar erhielten die Kommandeure hier ihre Befehle. Blauer Tabaksrauch wehte von der Ladefläche. Einige erzählten laute Witze. Andere lachten. Wie auf einem Betriebsausflug.

Staatlich organisierter Männerulk, Made in GDR.

Halb misstrauisch, halb belustigt, verfolgten die in der Breiten Straße vorbeigehenden Passanten das makabre Schauspiel. Von Südwesten her, wehte der Abendwind das Geräusch knatternder MPI-Salven heran. An der notwendigen Geräuschkulisse fehlte es also ebenfalls nicht. Ein etwa fünfzigjähriger grauhaariger Mann schaute in die Richtung aus der die Schüsse kamen, blickte seine neben ihm herlaufende Frau vielsagend an und klatschte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Unmissverständlicher kann man seine Meinung wohl kaum ausdrücken. Nachdem er mich mit einem abschätzigen Blick bedacht hatte, entfernte er sich in Richtung des Busbahnhofes. Verdammt, ich fühlte mich wie auf dem Präsentierteller. Auf großes Verständnis oder gar Begeisterung seitens der Bevölkerung, konnten wir wirklich nicht hoffen.

Derweilen verteilte der emsige Hauptmann T. Aufgaben an die im Kreisgebiet verteilten Abschnittsbevollmächtigten. Jeder von ihnen hatte einen bestimmten Punkt zu besetzen und nach „eingesickerten Diversanten“ Ausschau zu halten. Was für den erfahrenen Dorfsheriff nichts anderes als das berühmte „Verpissen im Gelände“ bedeutete. Der Großteil der Übung spielte sich ohnehin in den jeweiligen Einsatzstäben ab. Wie in dem zum „Gefechtsstand“ umfunktionierten Einsatzzentrale des VPKA Seelow. Zusätzlich zum normalen Tagesgeschehen, dirigierten konzentriert wirkende Offiziere, vor ausgebreiteten Landkarten, irgendwelche imaginären Einheiten. Die einem Gott sei Dank ebenfalls lediglich imaginären Gegner, dem Garaus machen sollten.

Gegen 18:00 Uhr übernahm VP-Oberwachtmeister Tr. den Posten vor dem Tor.

Ich durfte in der Kantine zum Abendessen. Zur Stärkung der Einsatzkräfte hatten die Küchenfrauen einen riesigen Berg Hackepeterbrötchen bereitgestellt.

Dazu gab es kräftig gewürzte, aromatisch duftende Soljanka. So lässt sich der Krieg aushalten!

Im Verlauf des Abends verschlug es mich auch einmal zum „ODH“. Ich sollte irgendein Fernschreiben für Hauptmann T. in Empfang nehmen.

Die Lagezentrale glich einem Bienenkorb. Oberstleutnant N. hielt dort die Fäden in der Hand. Ständig klingelten irgendwelche Telefone. Ein Polizist markierte an einer Lagekarte die Stellungen imaginärer „Truppen“, andere riefen sich Meldungen und Befehle zu. Sehr zum Leidwesen des Operativen Diensthabenden, dem die ungewohnte Hektik sichtlich auf die Nerven ging. Störte das Chaos doch den eigentlichen Dienstbereich, der trotz allem weiter gehen musste.

Erst weit nach Mitternacht endete die Übung. Stolz verkündete Oberstleutnant N. dem Genossen Rainer Pa., dem 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Seelow, den erfolgreichen Abschluss:

„Im engen Zusammenwirken aller Schutz und Sicherheitsorgane, konnten die eingesickerten Diversanten aufgespürt und vernichtet werden. Genosse 1. Sekretär, im Kreis Seelow hat der Gegner auch weiterhin keine Chance!“

Nirgends sonst war die DDR so perfekt wie im Vernichten von erfundenen Gegnern.

Der Feuerteufel von Wulkow

Im April 1989 hielt eine Brandserie in Wulkow bei Trebnitz die Seelower Polizei in Atem. Kurz hintereinander gerieten stets gegen Mitternacht eine Strohmiete und eine Scheune der LPG Marxwalde in Brand. Sowohl im VPKA Seelow als auch in der Kreisdienststelle für Staatssicherheit läuteten die Alarmglocken. Hatte man es „nur“ mit einem Pyromanen zu tun? Oder steckte gar „Feindtätigkeit“ dahinter? Wie überall in der DDR, wurde auch im Kreis Seelow hinter jedem größeren Schadensereignis der „BBKF“, für nicht Eingeweihte: der Bitterböse Klassenfeind, vermutet. Ganz besonders im Jubiläumsjahr der Republik. Das dem „Westen“ angeblich ganz besonders schwer im Magen lag.

Sofort nahmen die Kriminalisten des VPKA unter der Leitung von Oberleutnant Peter V. die Ermittlungen auf. Angesichts der Brisanz und des enormen Sachschadens entschied Oberst der K H., der Kripochef des Bezirkes Frankfurt (Oder), den Einsatz der „Branduntersuchungskommission“. Diese stand unter der Leitung von Major Gerald Bu. und setzte sich aus Experten von Kriminalpolizei und Feuerwehr zusammen.

Brandermittlungen gehören zu den schwierigsten Disziplinen der Polizei. Akribisch wühlten sich in blaue Arbeitskombis gehüllte Kriminaltechniker durch halb verbrannten, vom Löschwasser durchnässten Schutt. Einen technischen Defekt oder eine Selbstentzündung, konnten die Ermittler von Anfang an ausschließen. Ebenso spielte die Option eines finsteren gedungenen Agenten, der von Hass auf den Sozialismus durchdrungen LPG-Scheunen in Brand setzte, für die eher nüchternen Kriminalpolizisten lediglich eine untergeordnete Rolle.

Die bisherigen Erfahrungen besagten, dass höchstwahrscheinliche völlig andere Motive hinter den Bränden standen. Etwa ein aus Geltungsdrang handelndes, „chronisch unterfordertes“ Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Möglicherweise litt der Täter ja unter einer Psychose? Egal welches Motiv dahintersteckte, eines schien schon jetzt so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche: es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis der große Unbekannte erneut Feuer legt. Falls ihm die Kriminalpolizei bis dahin nicht das Handwerk legt!

Schon früh geriet Bernd H., ein junger, in der LPG als Schlosser arbeitender Familienvater aus Wulkow, in den Fokus der Ermittler. H., der zu den regelmäßigen Besuchern der Dorfgaststätte gehörte, hatte diese jeweils kurz vor dem Ausbruch der Brände, erheblich betrunken verlassen. Außerdem führte sein Heimweg direkt an den späteren Brandorten vorbei. Bereits bei der ersten Vernehmung legte der Schlosser, mit den Indizien konfrontiert, ein Geständnis ab.

Als Tatmotiv gab er an, bedingt durch den zuvor genossenen Alkohol, „einen inneren Zwang verspürt zu haben.“ Richtig erklären konnte sich der im Ort angesehene, als fleißig bekannte H. die Taten allerdings nicht. Genauer gesagt: ihm fehlte jegliche Erinnerung an die entscheidenden Minuten.

H. wurde noch in Arbeitskleidung festgenommen und einstweilen in eine der Gewahrsamszellen des VPKA Seelow verbracht.

Derweil bemühten sich die Kriminaltechniker weiter, beweiskräftige Spuren zu sichern. Bislang jedoch vergeblich! Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt!

Major Bu. ordnete zunächst einen Lokaltermin ab. Zusammen mit dem Beschuldigten wollte man dessen Heimweg von der Gaststätte bis in die heimische Wohnung, rekonstruieren.

Dabei wurde mir der Aufgabe zuteil, den „Delinquenten“ während der Maßnahme zu bewachen. Mein Herz klopfte vor Freude. Ich durfte die Profis der „BUK“ unterstützen. Solche Ehre wurde einem nicht jeden Tag zuteil.

Ehrfürchtig und stolz zugleich, stieg ich in den saharagelben Einsatzwagen, Typ Warburg 353, der Frankfurter Branduntersuchungskommission. Bernd H. nahm zwischen mir und einem Kriminalisten, auf der Rückbank Platz. Zur Verhinderung einer eventuellen Flucht, hatte man ihm Handschellen angelegt.

Heimlich begann ich meinen „Schützling“ zu mustern. Wirklich gefährlich sah er keineswegs aus. Ungefähr eins Achtzig groß und schlank. Die offenen Gesichtszüge wirkten durchaus vertrauenserweckend. Einen Brandstifter hatte ich mir jedenfalls anders vorgestellt. Den Kopf tief auf die Brust gesenkt, vermied er, wohl aus Scham, jeglichen Blickkontakt.

Wir näherten uns über Diedersdorf, Jahnsfelde und Trebnitz, dem Einsatzort an. Kurz vor dem Ortseingang von Wulkow wich der Fahrer einem entgegen kommendem Traktor aus. Von seinem erhöhten Sitzplatz konnte der Traktorist direkt in das zivile Polizeifahrzeug hineinschauen. Krampfhaft versuchte H. sein Gesicht in den vor dem Körper gefesselten Händen zu verbergen. Sicherlich kannte er den Traktoristen.

Überall in Wulkow standen kleine Menschengruppen herum, die den Wagen der Kriminalpolizei von weitem bei der Ankunft beobachteten. Wir hielten direkt vor dem Eingang der Gaststätte. Flankiert von Polizistenkörpern, stieg der vermeintliche Brandstifter aus. Verlegen bat er darum, die Handschellen abzudecken. Bu. nickte und legte eine Jacke über die dicke graue „Schließacht“.

Wahrscheinlich wünschte sich der LPG-Bauer in diesem Moment nichts sehnlicheres, als Zuhause im heimischen Bett aufzuwachen. Und festzustellen, dass er das ganze lediglich geträumt hat. Aber für ihn gab es kein Erwachen.

Vor dem Beginn der Maßnahme, wurde H. von der Kriminalpolizei unmissverständlich darüber belehrt, dass bei einem Fluchtversuch die Schusswaffe angewendet wird. In diesem Moment wich der letzte Rest von Farbe aus dem abgespannten, traurigen Gesicht des Gefangenen. Uns aus meinem ebenfalls. Wenn jemand hätte schießen müssen, dann doch wohl ich! Wer weiß schon, was sich im Kopf eines Menschen in Ausnahmesituationen wie dieser abspielt. Der Gedanke an Flucht, mag er bei klarer Überlegung noch so abwegig erscheinen, erscheint da nicht selten als letzter Ausweg.

Zu meiner großen Erleichterung zeigte sich „ mein Schützling“ absolut kooperativ. Er dachte nicht einmal an eine, ohnehin aussichtslose Flucht.

Nach wenigen hundert Metern, stoppten wir an der Stelle, wo sich vor einer Woche noch eine mit Stroh gefüllte Scheune befand. Von der nichts als halbverkohlte Trümmer übrig geblieben war. Mühsam versuchte er die entscheidenden, im tiefen Alkoholnebel versunkenen Momente ins Bewusstsein zurückzuholen.

In diesem Moment trat ein älterer, hagerer Mann auf uns zu. Der Vater von H., wie sich bald herausstellen sollte. Stumm sahen sich die Männer an. Dicke Tränen liefen ihnen dabei über die Wangen. „Warum?“, schluchzte der Vater mit zitternder Stimme. Hilflos weinend zuckte der Sohn mit den Schultern. In Situationen wie diesen fällt es schwer, „nur Polizist“ zu sein.

Major Bu. wartete einen Moment. Dann legte er dem Vater sanft die Hand auf die rechte Schulter und sagte: „Ich habe vollstes Verständnis für ihren Kummer. Aber wir müssen hier weiter unsere Arbeit machen. Alles Weitere wird sich klären.“

Der Vater schluchzte noch einmal, ehe er sich aufs Fahrrad schwang. Hilflos, noch immer wie in Kind schluchzend, schaute ihm sein Sohn hinterher.

Gegen Mittag fuhren wir zurück nach Seelow. Die Brandserie von Wulkow schien nun endgültig aufgeklärt zu sein. Jetzt fehlte nur noch die abschließende Vernehmung des Beschuldigten. Anschließend würde er dann dem Haftrichter im Kreisgericht Seelow vorgeführt werden. Niemand zweifelte ernsthaft daran, dass dem Haftbefehl nicht stattgegeben wird. Zu eindeutig erschien die Beweislage!

Am nächsten Tag erschien in der Bezirkszeitung „Neuer Tag“ ein ausführlicher Bericht über den Ermittlungserfolg der Volkspolizei. Ohne Wenn und Aber: der LPG-Bauer galt sowohl in den Augen der Polizei als auch der Öffentlichkeit als überführt. Die Vorführung vor dem Haftrichter des Kreisgerichtes Seelow, erschien lediglich als notwendige Formsache. Selbst der größte Skeptiker zweifelte nicht, dass der Richter am Ende gegen den Wulkower Haftbefehl erließ.

Zur nicht geringen Überraschung aller Anwesenden widerrief der LPG-Bauer vor dem Haftrichter, sein Geständnis. Er bestritt zwar nicht, an den späteren Brandorten vorbei gelaufen zu sein. Ihm fehlte jedoch, Alkohol bedingt, jegliche Erinnerung an die konkrete Tatzeit.

Eine reine Schutzbehauptung? Solange keine weiteren Beweise für die Täterschaft vorlagen, sah sich der Haftrichter gezwungen, dem Haftbefehl nicht statt zugeben. Trotz akribischer Suche war es den Kriminaltechnikern nicht gelungen, auswertbare Spuren zu sichern. Was das Feuer nicht zerstörte, wurde vom Löschwasser hinweggespült.

Riesengroße Enttäuschung breitete sich unter den Kriminalisten, die sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen sahen, aus. Doch so leicht wollten sich die Männer um Major Bu. nicht geschlagen geben. Man brachte den LPG-Bauern wieder zurück in den Gewahrsam. Dessen Gefühlschaos, hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen, kann man wohl kaum erahnen.

Als ich gegen 17:00 Uhr meinen Nachtdienst antreten wollte, befand sich H. noch immer in der Zelle. Statt auf Streife zu gehen, stand für mich zu allererst Zellenaufsicht auf dem Plan. Der Operative Diensthabende unterrichtete mich in knappen Worten über den Stand der Dinge. Zunächst wollte ich meinen Ohren nicht trauen! Einigkeit bestand darin, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Kreisstaatsanwalt wollte sich noch einmal mit dem Richter in Verbindung setzen. Um diesen zu überzeugen, den Haftbefehl doch noch zu erlassen. Binnen einer einzigen Stunde, drohte der spektakuläre Ermittlungserfolg in eine beispiellose Blamage um zuschlagen.

Links neben dem Eingang zur Pförtnerloge führten ausgelatschte Treppenstufen nach unten. In den Kellergang. An dessen Ende sich der Gewahrsamtrakt befand. Ich klopfte gegen eine schwere, metallene Tür. Unterwachtmeister Achim West öffnete mir. Achim sah bleich und müde aus. Eine Auswirkung der sauerstoffarmen, von einem ekelhaften Gemisch aus Tabakrauch und menschlichen Ausdünstungen geschwängerten Luft. Der Aufenthalt im Zellentrakt gestaltete sich zur Qual, sowohl für die Insassen als auch für den jeweiligen Wachhabenden. Es wurde streng darauf geachtet, dass die Zellenaufsicht den Bereich nicht ohne Erlaubnis verließ. Nicht ohne Grund: zwei Jahre zuvor hatte sich ein überführter Kinderschänder an der Heizung mit einer Schnur erdrosselt. Während der diensthabende Wachtmeister in der Konsum-Kaufhalle nach Bananen anstand.

Immerhin wurde der Zellentrakt nach dem Vorkommnis modernisiert. Fortan verfügten die Zellen über eine, mit dem Operativen Diensthabenden verbundene optische Signalanlage. Weiterhin verlangte die Vorschrift, dass der Wachhabende in zwanzigminütigem Abstand eine Sichtkontrolle durchführte, deren Ergebnis in einem grünen Aufzeichnungsbuch akribisch nachgewiesen werden musste.

Bei der Übergabe nahm ich H., der unruhig in der engen Zelle auf und ab lief, in Augenschein. Als er mich sah, huschte ihm ein kaum merkliches Lächeln übers Gesicht.

„Können Sie bitte nachfragen, wie lange ich hier noch auf eine Entscheidung warten muss?“, bat er mich geradezu flehentlich. „Ich kümmere mich darum“, versprach ich ihm. Natürlich bekam ich auf meine diesbezügliche Anfrage lediglich die Antwort, „ dass ich mich gefälligst zu gedulden hätte.

Eine Gittertür trennte den Zellengang vom Aufenthaltsraum des Wachhabenden. Ich schloss zunächst die Gittertür auf und dann die Tür von H.‘s Zelle.

„Bitte, darf ich eine rauchen?“ Bernd H. flatterte am ganzen Körper. Die hohe nervliche Anspannung forderte ihren Tribut. In den kommenden Minuten oder gar Stunden, würde sich sein weiteres Schicksal entscheiden. Zur Auswahl standen die Einweisung in die Untersuchungshaftanstalt Frankfurt (Oder), oder die Entlassung. Über seinen ramponierten Ruf in der Gemeinde machte er sich, begreiflicherweise, noch keine Gedanken.

Ich holte ihm die gewünschten Zigaretten und ließ ihn auf dem Flur Platz nehmen. „Tuen Sie mir bitte den Gefallen und lassen mich hier draußen warten.“ In Absprache mit dem „ODH“, der sich sofort einverstanden erklärte, durfte H. die Zeit bis zur Entscheidung vor der Zelle verbringen. Eine Zigarette nach der anderen rauchend, immer wieder umherlaufend, sah er der für ihn wahrlich schicksalhaften Entscheidung entgegen. Dabei schaute er mich immer wieder hilfesuchend an. Dabei konnte ich ihm wohl am wenigsten helfen.

Endlich klingelte das Telefon. Hoffnungsvoll nahm ich den Hörer ab. Fehlanzeige! H.warf mir einen fragenden Blick zu. Der „ODH“ wollte nur wissen, ob es Vorkommnisse gab. Ich schüttelte kurz den Kopf. H. sank enttäuscht zusammen, steckt sich eine Zigarette mit dem glühenden Stummel der anderen, halb aufgerauchten an. Unruhig wie ein Tiger im Käfig schlurft er den Zellentrakt auf und ab.

Allmählich artete das Ganze in Psychoterror aus, dachte ich wütend.

Als dann endlich, nach beinahe zwei Stunden, die erlösende Nachricht eintraf, hätte ich am liebsten laut losgejubelt. Wieder sah mich H. in einem unbeschreiblichen Mix aus Angst und Hoffnung an. „Ab nach Hause“, rief ich ihm lächelnd zu, worauf er erleichtert die Hände über

den Kopf zusammenschlug.

Am Ende blieb die Frage nach dem Täter bis heute offen. War Bernd H. tatsächlich unschuldig? Wir werden es wohl nie erfahren!

Mai-August

Die letzte Maidemonstration

In der DDR galt der 1. Mai im offiziellen Sprachgebrauch als Kampf und Feiertag der Arbeiterklasse. Ganz so überspitzt hat es die „Arbeiterklasse“ jedoch nie gesehen. Zwar gehörte die vormittägliche, traditionelle Maidemonstration fast überall dazu, den Rest des Tages verbrachte man jedoch einträchtig mit der Familie oder Freunden auf den dazugehörigen Volksfesten. Logischerweise floss an einem Feiertag wie diesem der Alkohol in Strömen. Was für die Volkspolizei regelmäßig ein Mehr an Arbeit bedeutete. Die VP hatte jedoch nicht nur mit den unangenehmen Begleiterscheinungen der Feierlichkeiten zu kämpfen. In der chronisch paranoiden DDR fürchtete man sich vor allem vor etwaigen Störungen der Maidemonstration. „Feinde“ könnten sich unter die marschierenden Arbeiter mischen, um ihre „sozialismusfeindlichen Parolen“ an den Ma. zu bringen. Die Geschehnisse während der traditionellen Luxemburg/Liebknecht-Ehrung im Januar 1988, hatten bei SED und „Sicherheit“ ein Republikweites Trauma“ verursacht.

Selbst „Terroranschläge“ rückten in den Bereich des Möglichen:

Am 1. Mai 1989 herrschte in den VP-Dienststellen des Oderbezirkes „erhöhte Alarmbereitschaft“. Als ich gegen 06:00 Uhr früh, gemeinsam VP-Hauptwachtmeister Norbert So. zum Dienst erschien, überraschte uns der „Operative Diensthabende“, Hauptmann Gerhard Schm., mit der Mitteilung, dass man in der vergangenen Nacht unter der Ehrentribüne in Frankfurt (Oder) einen Brandsatz gefunden hatte. Angeblich war der Brandsatz derart präpariert, dass er genau zum Zeitpunkt der Demonstration gezündet hätte.

Seltsamerweise fand der mysteriöse „Anschlag“ später keinerlei Erwähnung mehr.

Norbert und ich erhielten den Auftrag, die Seelower Ehrentribüne, bis zum Beginn der Demonstration stündlich nach verdächtigen Gegenständen abzusuchen.

Derweilen meldeten sich nach und nach weitere Polizisten zum Dienst. Verkehrsregulierer, die beiden für die Stadt zuständigen Abschnittsbevollmächtigen inklusive einer Vielzahl

„Freiwilliger Helfer der Volkspolizei“. Draußen im Kreisgebiet lag die polizeiliche Absicherung des Tages in den bewährten Händen der Abschnittsbevollmächtigten. Selbstverständlich unter oberster Federführung des Volkspolizeikreisamtes. Hauptmann Schm. schwitzte bereits jetzt Blut und Wasser.

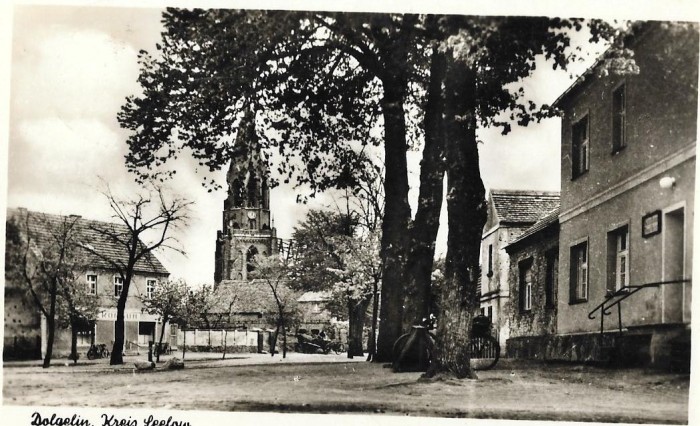

Der Puschkinplatz Mitte der sechziger Jahre

Gegen 06:30 Uhr traten Norbert und ich die Fußstreife an. Wie gefordert, führte der erste Gang zur am Tag zuvor auf dem Puschkinplatz errichteten hölzernen, mit rotem Stoff

ausgekleideten Ehrentribüne. „01. Mai 1989-Vorwärts mit guten Taten zum 40. Geburtstag der Republik“, stand in goldenen Lettern über der Tribüne zu lesen.

Akribisch suchten wir jeden Zentimeter, auf und unter der Tribüne ab. Wie erwartet, ohne die geringste Beanstandung. Norbert malte sich lachend den Anblick trampelnder und hüpfender Funktionäre, denen urplötzlich der Boden unter den Füßen zu heiß wurde, aus. So richtig ernst konnten wir das ganze schon damals nicht nehmen. Wer in aller Welt sollte denn solch ein Risiko auf sich nehmen und ausgerechnet unter der von „tausend Augen“ bewachten Ehrentribüne in Frankfurt (Oder) Brandsätze deponieren?

Aufmerksam schweifte mein Blick über den zurzeit menschenleeren Puschkinplatz. Von der Apotheke, vorbei an Taxistand und der seltsamen Hirtenplastik, vorbei an der seit April 1945 turmlosen Kirche, dem quadratischen Cafe, der HO-Gaststätte „Oderbruch“ bis zur Hauptkreuzung. Auf der gerade ein einsamer weißer Trabbi vorbeiknatterte. Weit und breit keine Spur von irgendwelchen „feindlichen Aktivitäten“.

Überall in der Stadt, an Laternen und Hauswänden, klebten Plakate: –7. Mai Wahltag Der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Unsere Stimme den Kandidaten der Nationalen Front-, versehen mit dem Konterfei eines entschlossen dreinschauenden jungen Arbeiters.

In Anbetracht der Tatsache das es zu den umworbenen Kandidaten der Nationalen Front ohnehin keine Alternative gab, ein geradezu aberwitziger Werbeaufwand.

Selbstverständlich durften auch die üblichen, mit den Emblemen von DDR und SED versehenen „1-Mai-Plakate“ nicht fehlen. An einem Tag wie diesen, gehörten die Dinger einfach dazu. Nicht auszudenken jedoch, wenn sich in der Nacht irgendjemand an den Plakaten zu schaffen gemacht hätte! Ein abgerissenes oder beschmiertes Wahlplakat wäre einem Super-GAU gleichgekommen. Aber auch in dieser Hinsicht war auf die braven Seelower Verlass.

Mitten auf dem großen, an diesem Tag für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrten Parkplatz, wo sich heute ein Büro und Geschäftshaus erhebt, standen Imbissbuden und Zelte. Männer, braune, abgeschabte Lederschürzen vor den Bäuchen, schleppten metallene Bierfässer heran. Andere trugen Kisten voller Fleisch und Würste. Wir gingen hinüber zum festlich geschmückten Rathaus. Dann weiter zum Bauernmarkt. Wo gegen Mittag ein Blasmusikkonzert stattfinden soll. Fleißige Helfer kümmerten sich um die Sitzplätze. Verantwortliche verteilten letzte Anweisungen. Alles ging den gewohnten sozialistischen Gang. Zumindest scheinbar!

Die Stunden bis zum Beginn der Demonstration vergingen ohne Vorkommnisse. Zur Feier des Tages hatte Petrus den Blauesten Himmel spendiert, den man sich für den Start in den Wonnemonat Mai nur wünschen konnte. Goldene Sonnenstrahlen tauchten die Szenerie in gleißendes Licht und sorgten schon am Vormittag für angenehme Temperaturen.

Allmählich pilgerten immer mehr, sommerlich gekleidete Seelower Familien, in die Innenstadt. Wer nicht an der Demonstration teilnahm, gruppierte sich in der Nähe der Buden. Derweilen erteilte der „ODH“ im VPKA in der Mittelstraße noch einmal Instruktionen an die Einsatzkräfte. Hauptmann Schm., genannt „Varianten-Schm.“, fühlte sich dabei sichtlich in seinem Element. Bis auf meine Wenigkeit besaßen die anderen Polizisten langjährige Erfahrungen in punkto Maidemonstration. Die im Prinzip stets nach demselben Schema abliefen: Zunächst sammelten sich die Teilnehmer vor dem „Kreisbetrieb für Landtechnik“, in

der Breiten Straße. Angeführt von einem Streifenwagen der Verkehrspolizei, würde sich der aus Vertretern der städtischen Betriebe und Einrichtungen, uniformierten Kampfgruppenmitgliedern, Traktoren, Pionieren und blaubehemdeten FDJ-Mitgliedern zusammengesetzte Zug, pünktlich um 11:00 Uhr am „Kreisbetrieb für Landtechnik“ in Bewegung setzte. An der Marschstrecke platzierte Lautsprecher beschallten Teilnehmer, Zuschauer und Sicherheitskräfte mit schmissigen Arbeiterliedern. Ernst Busch schmetterte

„Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht.“

Von der Breiten Straße, dem Ausgangspunkt, ging es dann auf die Frankfurter Straße, vorbei an der Ehrentribüne zur Hauptkreuzung, dort nach links auf die Clara-Zetkin-Straße und dann wieder zurück in die Breite Straße.

Während der Demonstration sorgten die zahlreichen Posten dafür, dass nicht etwa ein Auto irrtümlicherweise auf die Strecke geriet. Oder dass jemand auf die Straße lief. Für die meisten der Volkspolizisten und VP-Helfer ein Routinejob. Ich erlebte dagegen zum ersten Mal während meiner Dienstzeit einen derartigen Umzug. Dass es gleichzeitig auch der letzte sein wird, konnte ich nicht ahnen. Seitens der Einsatzleitung wurde mir ein Platz auf dem Gehweg, zwischen dem Parkplatz und der vorbeiführenden Frankfurter Straße, direkt gegenüber der Ehrentribüne zugewiesen.

Hinter meinem Rücken versammelten sich immer mehr Zuschauer. Darunter viele Kinder. Während links von mir, bis hin zum Eingang der Sparkasse, an der Einmündung zur Mittelstraße, mehrere Mitarbeiter der hiesigen Kreisdienststelle für Staatssicherheit Aufstellung nahmen. Von denen jeder einzelne eine Mai-Nelke aus rotem Plastik in den Händen hielt. „Hast du gesehen, da stehen die Typen von Horch und Guck“, flüsterte jemand hinter mir seinem Nebenmann zu. Laut genug, dass es im Umkreis von einem Meter jeder hören konnte. In einer Kleinstadt wie Seelow kannte die „Geheimen“ ohnehin jedes Kind.

In einer Mischung aus Ehrfurcht und Neugier schaute ich zur Ehrentribüne.

Auf der mittlerweile die „führenden Genossen“ des Kreises Seelow, ihre Positionen eingenommen hatten. Unter ihnen, in Ordenbehangen und in Paradeuniform, die Chefs von VP, Wehrkreiskommando, MfS, Zivilverteidigung. Nicht zu vergessen, die Kommandeure der in Falkenhagen und Kietz stationierten sowjetischen Garnisonen. Sowie Rainer Pa., der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Seelow. Ferner Christian Re., seines Zeichens Vorsitzender des „Rates des Kreises Seelow“. Ein buntes, aus verschiedenfarbigen eleganten Anzügen und Uniformen bestehendes, beiderseits von einem Fahnenmeer flankiertes Sammelsurium. Direkt vor der Tribüne, saßen in langer Reihe, auf gepolsterten Stühlen, die so genannten Arbeiterveteranen. Aktivisten der „ersten Stunde“. Keiner jünger als siebzig. An den Straßenrändern nahmen Schulklassen, papierne DDR-Fahnen in den Händen haltend, Aufstellung.

Währenddessen wurde es immer wärmer. Endlich ertönte im Lautsprecher meines Funkgerätes der ersehnte Funkspruch:

„Fasan 10 / 355, Demonstrationszug hat sich soeben in Bewegung gesetzt“.

Mir rannte der Schweiß in wahren Sturzbächen den Rücken herunter. Jetzt bloß keinen Fehler machen, schoss es mir unentwegt durch den Kopf. Misstrauisch drehte ich mich nach den Zuschauern um. Meine Sorge erwies sich jedoch als völlig unbegründet. Diszipliniert wie eh und je verharrten die Seelower hinter der Absperrkette des Gehweges. Kurze Zeit später erreichte die Spitze des Demonstrationszuges meinen Standplatz. Eine Lautsprecheranlage beschallte die Umgebung mit Arbeiterkampfliedern. Die Demonstrationsteilnehmer winkten „denen da oben“ zu. Und „die da oben“ winkten begeistert zurück. Wer genau hinschaute, dem blieb der seltsam distanzierte Ausdruck in etlichen Gesichtern nicht verborgen. Einige Teilnehmer lachten, während andere starr in eine Richtung blickten. So als ob sie sich für die Teilnahme schämten.

Den Eindruck einer organisierten Pflichtveranstaltung, konnten selbst die auf mitgeführten Plakaten zu lesenden Mailosungen nichts ändern. Diese standen in diesem Jahr ganz im Zeichen der anstehenden Kommunalwahl.

Und des vierzigsten Republikgeburtstages:

„40 Jahre DDR, alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk“, „Mit erfüllten Plänen zur Wahl am 07.Mai“, „ Genossenschaftsbauern und Arbeiter der sozialistischen Landwirtschaft! Macht das 40.Jahr der DDR zum Jahr der höchsten Erträge und Leistungen auf den Feldern und Städten der DDR“.

Fast zum Schluss des Vorbeimarsches, ereignete sich ein auf dem ersten Blick unbedeutender Vorfall: Den Abschluss des Marschbandes bildeten Mitarbeiter der örtlichen LPG. Und deren Fahrzeuge. Darunter ein laut knatternder Traktor. Dessen Motor jeden Moment stehen zu bleiben drohte. Dicke schwarze Abgaswolken hüllten die Zuschauer am Straßenrand ein.

Dem Vehikel folgten gelangweilt erscheinende LPG-Bauern. Einige von ihnen versteckten demonstrativ die Hände tief in den Taschen der blauen Arbeitshosen. Ein anderer strapazierte unübersehbar die Kaumuskeln. Direkt vor der Ehrentribüne, unter den Augen der „führenden Genossen“, wäre der Traktor beinahe tatsächlich stehengeblieben. Im letzten Augenblick gelang es dem Fahrer, das Gefährt wieder in Bewegung zu setzen. Dunkle, übelriechende Wolken vernebelten die Ehrentribüne, während die „hohen Genossen“, wie üblich, den peinlichen Vorfall tapfer ignorierten.

Unter den Zuschauern breitete sich unverhohlenes Gelächter aus. „Da könnt ihr mal sehen, mit was für Schrott wir tagtäglich arbeiten müssen“, rief jemand aus dem Schutz der Masse heraus. Weitere Unmutsbekundungen ließen nicht lange auf sich warten: „Plunderwirtschaft“, schrie ein anderer Unbekannter in Richtung Ehrentribüne. Verlegen senkten die Stasi-Mitarbeiter die Köpfe, nur die Führung tat, als wäre nichts geschehen.

Die Qual(en) mit der Wahl

Die kommenden Tage standen völlig unter dem Eindruck der unmittelbar bevorstehenden Kommunalwahlen. In Mitten der ohnehin angespannten Lage sorgte eine Meldung aus dem zum Kreis Strausberg gehörenden, zwanzig Kilometer westlich vor den Toren Seelows gelegenen Städtchens Müncheberg für zusätzliche Aufregung. Dort hatten unbekannte Täter, quer über die mitten durch den Ort führende Karl-Marx-Straße –40 Jahre DDR und der Wahnsinn geht weiter“ geschrieben.

Die Nerven des lokalen Staatsapparates lagen blank. Nacht für Nacht kontrollierten

Volkspolizisten und „Freiwillige Helfer“ in unregelmäßigen Abständen die Wahllokale in den Orten des Kreises Seelow. Wobei die Hauptlast der Verantwortung auf den Schultern der Abschnittsbevollmächtigten lastete. Einige von ihnen, zum Beispiel der ABV von Marxwalde, schliefen sogar im Wahllokal. Jeder einzelne Volkspolizist sehnte den Termin der Wahlen herbei. Kaum jemand, dem die paranoide Stimmung nicht auf die Nerven ging.

Jede Äußerung wurde auf die berühmte Goldwaage gelegt. In Golzow äußerte jemand, „am Sonntag bei den Wahlen Dampf ablassen zu wollen“. Sofort rasselten bei VP und MfS die Alarmglocken.

Nur ein Beispiel unter vielen. An dieser Stelle könnte jemand, der nicht in der DDR gelebt hat, die nahe liegende Frage stellen, wovor man damals eigentlich solche Angst hatte? Diese Frage kann man eigentlich kurz und knapp beantworten: Vor der Wahrheit! Schließlich wussten doch alle, angefangen vom hohen Funktionär bis zum „Schippenarbeiter“, dass die Wahlen keine Wahlen waren. Eine Wahl ohne Auswahl ist nun mal keine Wahl. Nicht umsonst nannte der Volksmund die Prozedur, „Organisiertes Zettelfalten“. Wem wundert es da noch, dass das aus heutiger Sicht völlig utopische Ergebnis schon von vorn herein feststand.

Das ganze diente lediglich einem einzigen Zweck: der Weltöffentlichkeit die feste Verbundenheit zwischen der Bevölkerung der DDR und ihrer Regierung zu suggerieren.

Eine Verbundenheit, die, so wie dargestellt, in der Realität nicht existierte. Trotzdem oder wohl besser gesagt, deshalb, musste der „schöne Schein“ erhalten bleiben. Koste es, was es wolle. Zu diesem Zweck bediente man sich der verschiedensten Mittel. Zum Beispiel des selbst für erfahrene DDR-Bürger nur sehr schwer zu durchschauenden Wahlsystems. Um mit Nein zu stimmen, musste der Wähler sämtliche auf dem Wahlzettel aufgelisteten Kandidaten „per Federstrich liquidieren“. Blieb auch nur ein einziger Kandidat verschont, galt das Ganze, trotz der offenkundigen Ablehnung, als Ja-Stimme. Wer erst gar nicht zur Wahl erschien, lag den „Oberen“ besonders im Magen. Und durfte sich deren Aufmerksamkeit erfreuen. Schließlich erwartete die SED-Kreisleitung von den Bürgermeistern, dass diese für eine hundertprozentige Wahlteilnahme sorgten.

Wenn jemand partout nicht wählen gehen wollte, meist um seine Unzufriedenheit mit dem Staat im Allgemeinen oder bestimmten Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen, bekam der Ortsbürgermeister „die Prügel“. Weil er und nicht etwa die allmächtige SED „durch politisch unkluges Verhalten die Ursache für die Unzufriedenheit gesetzt hat“. Punkt, aus Basta! Den Bürgermeistern blieb also nichts anderes übrig, als am Wahlabend in Begleitung der Wahlhelfer „Hausbesuche“ durchzuführen. So manches clevere Schlitzohr konnte dem verzweifelten Bürgermeister einige Zugeständnisse abringen. Wehe dem, wenn der Bürgermeister nicht Wort hielt. Wider besseres Wissen abgegebene Versprechen konnten sich rasch zum Selbstläufer entwickeln. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl! Ein zweites Mal würde der Bürgermeister den Unzufriedenen nicht mehr so leicht rumkriegen.

Dem Dienstplan sei Dank, dass ich zunächst von den ganzen Wahlvorbereitungswirren verschont blieb. Erst am Freitag, den 05. Mai, trat ich gegen 17:00 Uhr zur Nachtschicht an.

Zuvor hatte ich mich in der Stadt- und Kreisbibliothek Seelow, mit allerlei Büchern versorgt. Zu jener Zeit befand sich die Bibliothek noch in einer mit blauen Blechplatten verkleideten

Baracke. Unmittelbar hinter dem Kreiskulturhaus. In direkter Nachbarschaft der Lokalredaktion des „Neuen Tag“.

Nachtschichten von Freitag auf den Samstag verliefen selten ruhig. Für einen Blick in eines der Bücher würde sich kaum Zeit finden. Ich verstaute den Beutel mit den Büchern in meinem Schrank und dann ging es auch schon zur Einweisung beim „Operativen Diensthabenden“. Hauptwachtmeister So., der gemeinsam mit mir zum Nachtdienst eingeteilt war, begleitete mich.

Wie schon vier Tage zuvor, am 01. Mai, wurden wir auch heute wieder von Hauptmann Schm. empfangen: